近日,安徽农业大学作物抗逆育种与减灾国家地方联合工程实验室李培金教授团队在国际权威期刊《Advanced Science》(IF5=15.6)上发表了题为“The Mitochondrial Protein RESISTANCE TO APHIDS 9 Interacts with S40 to Resist Aphid Infestation by Modulating Reactive Oxygen Species Homeostasis in Maize (Zea mays)”的研究论文。该研究首次揭示玉米线粒体蛋白RTA9通过与S40蛋白互作、调节活性氧(ROS)稳态,从而增强玉米抗蚜性的分子机制,为抗蚜玉米品种的选育提供了新基因资源和理论依据。

蚜虫防控困局与抗蚜育种紧迫性蚜虫是玉米等农作物的主要害虫,不仅通过直接吸食汁液影响植株生长发育,还可传播多种病毒,严重威胁粮食安全生产。目前蚜虫防治仍以化学农药为主,虽见效较快,但长期高强度施药导致蚜虫抗药性持续上升,造成“用药量增加—抗性增强—用药量进一步加大”的恶性循环,不仅增加防治成本,还对生态环境、非靶标生物及人体健康构成风险。此外,广泛使用的苏云金芽孢杆菌(Bt)蛋白类生物农药对半翅目害虫(如蚜虫)防控效果有限。因此,挖掘植物自身抗性基因、培育抗虫新品种,是实现农业绿色可持续发展的重要方向。然而,玉米中已知抗蚜基因资源匮乏,关键抗性基因的克隆与机制解析一直是该领域的难点。

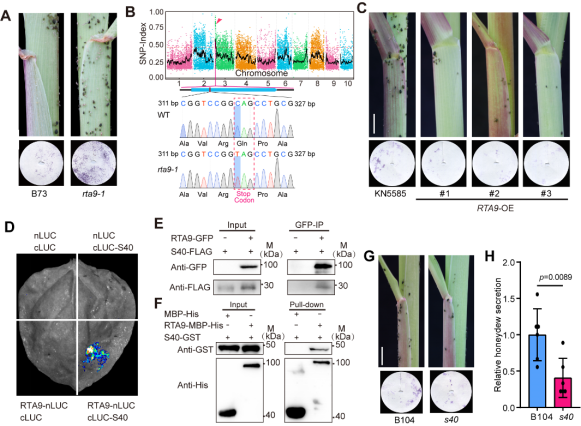

RTA9基因发现及功能验证研究人员通过EMS诱变获得一个对蚜虫敏感的玉米突变体resistance to aphids 9(rta9),并利用MutMap技术成功克隆了RTA9基因。该基因编码一个定位于线粒体的DUF641家族蛋白,其功能此前未见报道。表型验证表明,过量表达RTA9可显著提高玉米对蚜虫的抗性(图1A-C),更为重要的是,玉米抗蚜虫能力的增强不影响籽粒产量,显示出良好的应用潜力。

图1 RTA9与S40蛋白互作调控玉米抗蚜虫功能

分子机制:RTA9-S40模块机制

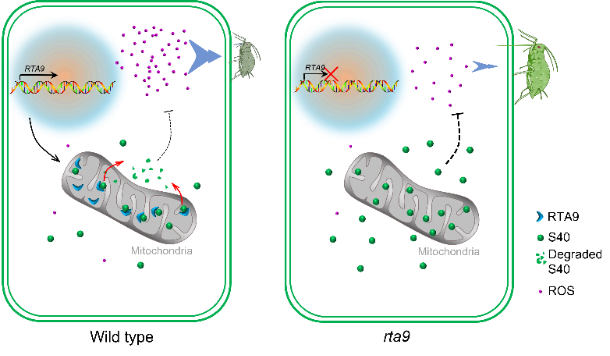

研究表明,RTA9蛋白与逆境响应蛋白S41发生物理互作,并负调控S40蛋白的稳定性。遗传实验证实,敲除S40可增强抗蚜性,而过表达S40则导致感蚜表型,表明S40是抗蚜途径中的负调控因子。在rta9突变体中,蚜虫取食诱导的活性氧积累显著降低,抗氧化相关基因表达受阻,削弱了植物防御反应;相反,s40突变可激活ROS相关基因表达,促进蚜虫侵染部位的ROS爆发,从而增强抗性。该研究首次揭示了一条基于线粒体蛋白—ROS稳态的玉米抗蚜信号通路(图2),拓展了植物—害虫互作的理论框架,也为玉米抗虫育种提供了新策略。

图2 RTA9-S40模块调控玉米抗蚜虫分子机制

作者介绍与项目支持

安徽农业大学生命科学学院青年教师王传宏和博士研究生张新桥为论文共同第一作者,李培金教授为通讯作者。该研究获得了国家重点研发计划(2022YFD1201803-2)、安徽省重点研发计划(202203a06020005)、国家自然科学基金(32372084、32171954、32202322)及安徽省教育厅科研项目(2023AH051054)的资助。

论文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202504382

来源:安徽农业大学生命科学学院网站

年会学术预告——李培金教授

报告题目:为作物赋能:抗虫基因资源的创新挖掘与机制解析

报告时间:2025年10月23日上午

个人简介

李培金博士,教授,博士生导师

国务院特殊津贴获得者,知名专家国家级人选,有突出贡献中青年专家,安徽省海外高层次人才计划入选者,安徽省知名学者特聘教授,安徽省学术和技术带头人,安徽省级高水平导师,安徽农业大学学术委员会副主任,中国科学院植物生理生态研究所分子植物卓越中心特聘客座研究员,中国农业科学院生物技术研究所客座研究员,安徽省欧美同学会理事,安徽农业大学欧美同学会会长,安徽省遗传学会理事。主要研究方向为玉米抗逆抗虫和发育互作调控,以第一或通讯作者身份先后在Nature Communications (2篇), The Plant Cell (2篇)、Cell Research、Molecular Plant, Genes & Development (2篇)、Plant Biotechnology Journal、eLife和JIPB等国际主流学术期刊发表论文25篇,获授权国家发明专利17项。

会员注册

会员注册 会员登录

会员登录